%20(8).png)

Rusty Sir @ LTH系列 (八)

【他們不是被遺忘、只是被誤解 — 皇家蘇格蘭營與城門碉堡】上】

2019年12月11日 Rusty Sir @ LTH系列

圖(一)

談起1941年的香港戰役,不少香港人都喜歡稱之為「被遺忘」的戰事,筆者姑且不談此說法的真確性。然而,筆者與鄺智文博士在撰寫《孤獨前哨︰太平洋戰爭中的香港戰役》時,注意到從1942年開始香港一直都有被提及,從戰時的「毋忘香港」(Remember Hong Kong!)到戰後英定國(G.B. Endacott)的《香港日蝕》(Hong Kong Eclipse)、日本防衛廳戰史研修所的《香港長沙作戰》、小林英夫與柴田善雅的《日本軍政下的香港》、高添強的《香港日佔時期》到布東尼(Tony Banham)的《毫無機會》(Not the Slightest Chance)都反映出時人與學者們對香港戰役的記憶。筆者期望透過今後一系列文章,訴說筆者個人在研究香港戰役時的部分片段的重新理解。

由於筆者第一次對香港戰役的認真研究始於城門碉堡,適逢今日是日軍攻陷城門碉堡之日,筆者僅此分享在撰寫《孤獨前哨》時對城門碉堡一戰的理解。

談到城門碉堡,不得不提其建造時間。一直以來,對於城門碉堡的建造年期以至建造計劃的假說多不勝數,曾經有說法指各座機槍堡為「砲座」、甚至可以「放置迫擊砲」,亦有人認為可以利用二戰爆發前後建造於英國本土的機槍堡來理解城門碉堡。

事實上,城門碉堡以至建造醉酒灣防線的檔案雖然已被發現,惟至今所見的檔案恐怕不如大眾的想像是一整份完整的檔案。相反地,整條醉酒灣防線的建造更大可能是一個漸進的過程,英國工兵在建造過程中不斷修訂防區的設計,務求以最少成本達致最理想的防禦效果。

圖(二)

圖(三)

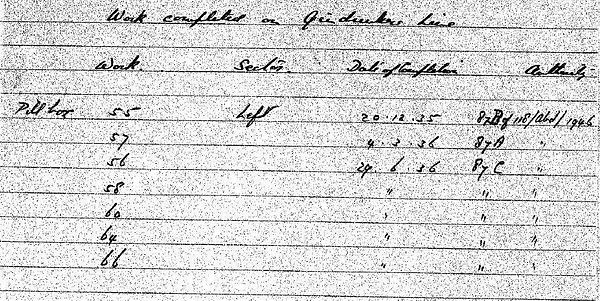

鄺智文博士在研究過程中發現,建造陸上防線的概念最早可追溯至第一次世界大戰,到了1930年代中期正式決定建造醉酒灣防線。文件顯示,首個機槍堡(當時編號為55)於1935年12月20日建成,位於防線左翼。大約三個月後,第二座機槍堡(當時編號為57)在1936年3月4日完工。再過了三個月,有五座機槍堡(當時編號為56、58、60、64、66)同時於1936年6月29日完工,筆者推斷此為城門碉堡的五座機槍堡,全部同擁有兩個槍眼,其中一座因地形問題分成A、B兩座。此時「城門碉堡」之名尚未出現,五座機槍堡只是分佈於小山丘上的獨立個體。在今日前往第403號機槍堡的地道內,有一處昔日報紙的版面殘留在地道壁之內,日期顯示地道於1937年才動工興建。由於城門碉堡位處於醉酒灣防線左翼的突出部之上,不難想像建造地道的目的是為了將這五座彼此相距不遠的機槍堡連繫起來,配合混凝土塹壕的設置,加強這片突出部的防禦。

圖(四) 有關陸上防線建造機槍堡的記錄,顯示第56、58、60、64、66號為同時建造

圖(五)

另一方面,城門碉堡一戰是香港戰役中極具爭議的戰鬥之一。人們普遍認為城門碉堡是因為守軍疏忽而導致被日軍偷襲,甚至有說法指日軍攻入碉堡時守軍才恍然被突襲。

後世不少人直指皇家蘇格蘭營在城門碉堡只配置一排兵力(第八排兵力為28名官兵)、連同A連連部(共計10名官兵)與砲兵觀察站(共計5名官兵)的兵力,只有43名官兵。不過,熟知兩次大戰期間英軍陸上防禦戰術的人應該會注意到,英軍的連級防禦戰術中,習慣建造以排為單位的「防區」(Defended Locality),四個排級防區組成連級防區,並為彼此提供火力支援,甚至作出具彈性的反攻。城門碉堡的設計即屬於此類汲取自第一次世界大戰、再經歷二十年代演化的防禦概念。任何曾經參觀城門碉堡的人士,應該會注意到牆上仍殘留了昔日吊床的痕跡,只要數一數吊床的數目(共計39張),應能發現駐兵數目其實已超越城門碉堡本身所能容納的極限。因此,守軍只能在城門碉堡內部署一排兵力,並不存在其他選擇。

此外,無論戰時在深水埗戰俘營的聆訊或戰後的報告中均指出,皇家蘇格蘭營未有派出足夠偵察兵巡邏防線前方,亦未有按指示將兵力配置在碉堡之外以防夜襲,戰後的論述大致沿用同類說法,甚至衍生出碉堡士兵在毫無戒備下被突襲俘虜的假說。事實上,不論是《皇家蘇格蘭營第二營戰爭日誌》、還是營長懷特(S.E.H.E White)私下保留有關1942年「調查城門碉堡失陷情況聆訊」(The Court of Enquiry to Investigate the Circumstances Leading to the Loss of the Shing Mun Redoubt)的記錄均顯示,皇家蘇格蘭營早於1941年11月的「部署演習」(Manning Exercise)開始已不斷加強防區防禦,包括在城門水塘左岸部署地雷、加強部署帶刺鐵絲網、抽調機槍加強機槍堡外的防禦等。A連連長鍾斯提到在城門水塘水壩上曾經提出架設鐵絲網,卻遭工務局拒絕。到了12月9日當天,鍾斯不但屢次派出偵察兵巡邏城門河谷、城門集水區等地,亦親自前往右方的拉吉旁營D連防區,相討協調火力支援等事。同時砲兵觀測所亦發現日軍主力集中在荃灣一帶,另有零星活動在鉛礦坳及針山一帶。換言之,城門碉堡一戰恐怕不存在被突襲的說法。

圖(六)

此外,無論戰時在深水埗戰俘營的聆訊或戰後的報告中均指出,皇家蘇格蘭營未有派出足夠偵察兵巡邏防線前方,亦未有按指示將兵力配置在碉堡之外以防夜襲,戰後的論述大致沿用同類說法,甚至衍生出碉堡士兵在毫無戒備下被突襲俘虜的假說。事實上,不論是《皇家蘇格蘭營第二營戰爭日誌》、還是營長懷特(S.E.H.E White)私下保留有關1942年「調查城門碉堡失陷情況聆訊」(The Court of Enquiry to Investigate the Circumstances Leading to the Loss of the Shing Mun Redoubt)的記錄均顯示,皇家蘇格蘭營早於1941年11月的「部署演習」(Manning Exercise)開始已不斷加強防區防禦,包括在城門水塘左岸部署地雷、加強部署帶刺鐵絲網、抽調機槍加強機槍堡外的防禦等。A連連長鍾斯提到在城門水塘水壩上曾經提出架設鐵絲網,卻遭工務局拒絕。到了12月9日當天,鍾斯不但屢次派出偵察兵巡邏城門河谷、城門集水區等地,亦親自前往右方的拉吉旁營D連防區,相討協調火力支援等事。同時砲兵觀測所亦發現日軍主力集中在荃灣一帶,另有零星活動在鉛礦坳及針山一帶。換言之,城門碉堡一戰恐怕不存在被突襲的說法。

參考資料:

1. Eastern FortressA Military History of Hong Kong, 1840–1970, Kwong Chi Man and Tsoi Yiu Lun

2. 《孤獨前哨︰太平洋戰爭中的香港戰役》鄺智文 / 蔡耀倫

3. Imperial War museum, https://www.iwm.org.uk